ART INTHEORY Nuovi protocolli dell’arte

Quando ho visto Marco Dalbosco?

Cerco una traccia, un comunicato stampa.

“ lastminute.bo / ricerca artistica a Bologna /A cura di Bo-Art

Il 17 febbraio 2005 il Museo Laboratorio di Arte Contemporanea dell’Università di Roma “ La Sapienza ” inaugura la mostra “lastminute.bo”, a cura di Bo-Art. Con questa esposizione, che presenta una panoramica delle ricerche attuali nel vivace laboratorio bolognese, la rete Bo-Art consolida un rapporto di collaborazione con il Museo Laboratorio dell’Università “ La Sapienza ” di Roma.

Non viene presentato un tema o una singola tendenza, ma la molteplicità creativa che nasce in un milieu ricco di centri culturali e giovanili, di spazi e gallerie attente ai nuovi linguaggi. La “città creativa” non è solo una somma di percorsi diversi: è anche e soprattutto l’idea che l’arte e la creatività possano influenzare e vivificare gli altri saperi, il vivere sociale, la qualità delle interazioni nel contesto urbano.

La mostra, che segue questo principio di rete e di “cooperazione curatoriale”, è coordinata da Carlo Terrosi ( responsabile rete Bo-Art e Cooperativa Le Macchine Celibi ), con il supporto e la collaborazione di critici, docenti, associazioni e spazi ( Accademia di Belle Arti, Centro Polivalente Villa Serena, associazione Neon, Mirada, Il Campo delle Fragole, Orfeo Hotel, Low4mat, ecc .).”

in “luxflux.net”, Archivio Mlac, Comunicato stampa 2005.

Ecco, è qui, mentre si susseguono live media performances di desert, ericailcane e dei dev_null a cura di low4mat, associazione-collettivo di media-artisti attivi a Bologna, mentre giro tra le sale dello splendido Museo Laboratorio dell’Università di Roma “ La Sapienza ”, che sono attratta dalla strana installazione di Marco Dalbosco, una proiezione, una cybacrome bellissima (un interno di fabbrica), e su due o tre ripiani piccoli e sottili, dei modellini ed un libretto: Marco Dalbosco, Scala 1:18 tecnical characteristic , Nicolodi Editore c/o Bo-Arte senza data.

Il titolo è strano, sembra un repertorio di modelli per un progetto di fabbrica, anzi di una macchina, ma nessun elemento è dato di esso.

Nella introduzione/introduction, si parla di un materiale con cui vengono creati dei macchinari “ per tessere una tela di straordinaria qualità .” E così continua: “ La macchina è stata appositamente concepita per consentire un veloce e pratico cambio d’articolo, ovvero per garantire la massima flessibilità e un veloce adeguamento alle tendenze della moda. L’assoluta sicurezza di funzionamento e la possibilità di regolare gran parte del parametro attraverso un terminale sono parte integrante di quei presupposti, di fondamentale importanza soprattutto nel campo dei tessuti tecnici, che consentono di produrre in ogni momento tessuti riproducibili ”.

Scoprirò dopo che, in effetti, ci troviamo di fronte ad una vera e propria dichiarazione di poetica, un piano di fuga per lui vitale, un piano della mente di Marco che usando e détournando luoghi (di lavoro), oggetti, termini tecnici precisi, legati indubbiamente ad una sua esperienza reale (e non artistica), attua una strategia di liberazione di se stesso da quel mondo, senza tagliare del tutto i fili col mondo della vita o del lavoro.

Nelle didascalie ad ogni immagine dei particolari di questo macchinario di carta vengono infatti dettagliatamente descritti gli ottimi requisiti di ciascuna delle componenti meccaniche, con termini sempre tecnicamente impeccabili: vado a cercare in google:

cimossa, http://www.fattoinitalia.org/tarocchi_articolo.jsp?id=2&pag=0

ed ecco:

“Ecco alcuni tessuti contraffatti, e soprattutto ecco un esempio dei diversi tipi di contraffazione , come si deducono dalle stesse cimosse, cioè le strisce laterali che contengono i dati sul tessuto, la sua origine ed eventualmente il marchio del produttore. I tre possibili elementi di identificazione sulla cimossa , appunto, sono 1. la dichiarazione del contenuto, cioè del tipo filato con cui il tessuto è realizzato, 2. la sua provenienza geografica, e infine 3. la firma del produttore.

Attenzione, qui sotto, come si combinano queste… ‘informazioni’: questi tessuti sono stati prodotti in India”

Ratiera, ed ecco:

“DESCRIZIONE: partendo dall’alto, c’è la ratiera, da cui scendono alcuni fili, che sono attaccati ai licci, i quali sono tenuti fermi da molle attaccate ad assi. Nella parte posteriore ci sono, legati, i fili di ordito e i contrappesi per tenerli tesi mentre sono avvolti nel subbio. I fili vengono fatti penetrare attraverso le maglie dei licci e il pettine, trasformati in tessuto, il quale è, a sua volta, trasferito in un subbio girato a mano.”

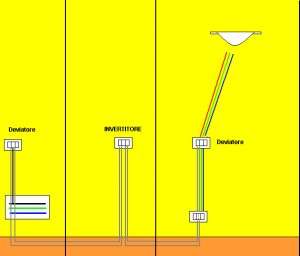

Invertitore: http://spazioinwind.libero.it/lucefacile/invertitore.htm

ed ecco:

“INVERTITORE: Esteriormente è del tutto simile all’interruttore, mentre posteriormente ha la possibilità di avere 4 fili in ingresso.

Viene usato tutte le volte che vogliamo accendere la lampada da più di due punti e viene sempre associato a 2 deviatori.

Al contrario dei pulsanti, con l’invertitore, non si sente quel fastidioso (per alcuni) clic, tutte le volte che viene azionato.

Dal punto di vista pratico è un po’ più scomodo per la maggiore quantità di fili che abbiamo bisogno.

Elettricamente viene sempre inserito tra i deviatori, quindi abbiamo: la fase che va al deviatore -> due fili che vanno all’invertitore -> altri due fili che vanno ad un altro deviatore -> ed infine alla lampada; neutro diretto, come sempre.”

(Vedi fig. 1-Nel caso che i punti di accensione fossero più di tre dobbiamo aggiungere invertitori tra i deviatori.)

Ecco un esempio di accensione di una lampada da tre punti (fig. 2).

E così descrive dei particolari/details:

“ A seconda delle esigenze, la ratiera può essere dotata di un numero di azionamenti dei licci fino ad un massimo di 24 ” .

“ Le cimosse vengono formate mediante un dispositivo per cimosse rientrate o un dispositivo per cimosse rientrate o un dispositivo di giro inglese con due o quattro fili di giro ”, e così via, mentre del telaio di carta viene data una legenda/legend e visioni di accorpamento a quattro, dodici e più macchine (flessibilità).

Ecco qui il modellino, ecco sul muro la proiezione della macchina a dimensioni reali (vera), ecco una giovane che danza meccanicamente di fronte ad essa.

Tanto questo gioco détournant – spaesamento ambiguo, pseudo design – tanto le splendide immagini tecniche, dell’invertitore ad esempio, che mi sono venute incontro nella ricerca della verifica (vero o falso?), mi ricordano l’esperienza di Archeologia Industriale di quasi trent’anni fa, vissuta con Eugenio Battisti, il geniale autore de L’Antirinascimento (1961), sulla scia della Ecole des Annales (calare la storia nelle strutture economiche e sociali) e della Critique de la vie quotidienne (1947) di Henry Lefebvre, punto di riferimento certo anche di Guy Débord. Penso alla notevole conferenza del 1961, uscita sul n.6 di quell’anno.

L’idea di muoversi sulla conoscenza delle tracce concrete della cultura materiale industriale e dei luoghi del lavoro alla verifica si scontrò con una classe lavoratrice non più operaia, ormai incardinata nella società dei consumi, e del tutto disinteressata alla memoria di sottomissioni fisiche e organizzative quali quelle vissute nell’epoca immediatamente trascorsa, su fino alle origini della società industriale.

Ecco ora che questa nuova generazione ormai intorno e under 40, fa ciò che Débord proclamava quel momento magico e solo temporaneamente in concluso: rifletteva sul perché e sul come cambiare il nostro modo di vita quotidiana, su come conquistare il minimo di vita invece di elevare “il livello di vita”: insomma su come decolonizzare il proprio immaginario.

Vi sono diversi modi in cui Marco Dalbosco fa questo, da quando passa in effetti da operaio o impiegato ad artista (certo è uno che ha studiato).

O porta il mondo o porta il fragile uomo nell’arte.

O porta quel mondo da cui vuole disalienarci/disalienarsi nell’ambito dell’arte, o riporta l’arte all’uomo fragile ed alienato, indicando una possibilità…

Mantiene sempre una dialettica tra il fittizio ed il reale: come con questa installazione/performance/creazione dove ci fa pensare a una evasione creativa, pur immettendo l’immagine del suo vecchio vero ambiente di lavoro:

“ Il ritmo ossessivo della macchina/fabbrica torna a farsi sentire! Nel video l’immagine della macchina reale, ingombrante più che mai, riprende i suoi ritmi ‘produttivi’ e sembra procedere nella sua ‘attività celibe’ ed estenuante all’infinito. Questa immagine video, totalmente spersonalizzata, ritorna anche nella performance, dove le danzatrici attraverso traiettorie riproducono il tessere della macchina” scrive l’artista nel 2004 con la sua ‘curatrice’ Alessandra Borgogelli – in occasione della sua mostra a Villa Serena a Bologna. Oppure porta dei giovani dentro la stessa ‘arte’, come fa quando in Les Baigneuses (2004) sulla proiezione di una delle versioni dell’omonimo quadro proiettato in dimensione/uomo fa mettere in posa delle giovani modelle, ma dall’aspetto di ragazze comuni, magari tatuate. Queste ragazze comuni di oggi, ”questo soggetto”, sono il soggetto di Cèzanne, l’artista padre della modernità, l’artista che Dalbosco rilegge come colui che ha “concentrato la sua attenzione sulla relazione tra la natura e l’essere uomo, soggetto che acquisisce nuova dimensione: tra armonia e disarmonia ”.

Pseudo azioni, simul/actions, per una progettualità di arte critica

Intervista a Marco Dalbosco

Simonetta Lux: La questione del soggetto nel mondo contemporaneo mi sembra centrale nel tuo lavoro. Vorrei conoscere in primo luogo la genesi di questi pseudoambienti da te proposti (le tue esperienze passate?).

Marco Dalbosco: Il mio lavoro parte sempre da una riflessione sul soggetto, inteso in alcuni casi come singolo, in altri come categoria. È un’analisi sulla sua identità o sull’assenza d’identità del soggetto. La scelta di lavorare sugli ambienti di una fabbrica è nata come tentativo di trasposizione: invertire un flusso negativo in positivo, rendere “utile” e “ricco” un luogo vuoto e povero. Scala 1:18 ha una gestazione molto lunga. Nasce in un luogo dove ho lavorato per molti anni e dal conseguente desiderio di dare un senso a tanto tempo trascorso in questo ambiente. Il progetto Scala 1:18 è diventato allora il riscatto per una non-vita. Nascono così una serie di foto, un video, la costruzione in scala (appunto 1:18) di tutto l’ambiente della produzione. Un plastico realizzato non con un materiale solido e duraturo come il ferro (la macchina, la produzione), ma fragile e caduco come la carta (un materiale artistico, non produttivo). Questo progetto è diventato anche un’azione performativa.

S.L.: Come sei arrivato alla performance? È stata forse un’ulteriore modalità di rivitalizzare lo spazio fisico di quel luogo?

M.D.: La performance è la parte conclusiva di Scala 1:18. In ogni mio progetto cerco sempre di trovare diverse forme di comunicazione, uso diversi media, portando avanti un lavoro chirurgico di “smembramento,” a volte maniacale.

Sì, la performance è ancora un ribaltare completamente il senso di quel non-luogo e di quella non-vita. Le danzatrici seguono traiettorie, si sfiorano e si intersecano, tessendo una tela fatta di corpi. Il rumore assordante delle macchine le accompagna nel loro “lavoro”, facendo emergere l’alienazione dell’ambiente della fabbrica. Ma può succedere che ci siano delle “uscite”, degli assolo. Una sola performer improvvisa una sua danza, lasciando momentaneamente la sua traiettoria, il suo schema. Subito però è “risucchiata” nel turbine della tessitura dal resto del gruppo. L’azione delle performers, il loro costruire un tessuto invisibile, viene spezzata dall’apparizione di un video che riproduce il lavoro reale della fabbrica: i macchinari “rombano” ed impongono la loro presenza con un rumore assordante. La magia e l’incantesimo vengono interrotti dal potere della realtà.

S.L.: Tu immetti un’azione creativa o sfasata rispetto ad un ambiente indubbiamente non creativo. Pensi di poter interferire con il tuo lavoro nel dato di fatto di una condizione decisamente invivibile dell’uomo moderno?

M.D.: Non credo che il mio lavoro abbia la forza di interferire su quella che tu chiami “una condizione decisamente invivibile dell’uomo moderno”. La mia è una riflessione, una presa di coscienza, una necessità. È chiaro che il mio lavoro vuole essere un messaggio senza illusione, cosciente della difficoltà di contrastare i poteri forti della produzione, del mercato e del denaro.

S.L.: Quale può essere il processo di relazione/percezione tra il tuo mondo interiore e l’altro che recepisce, osserva, vive le tue installazioni/azioni?

M.D.: La scelta di un luogo lavorativo come quello della fabbrica, così come la riflessione sulla pubblicità e sulle religioni, colloca l’oggetto del mio lavoro in una dimensione sociale, politica ed economica. Questi “territori” sono per così dire “pubblici” e come artista posso soltanto porre il mio sguardo su di essi, proponendo la mia visione. Ovviamente la ricezione di un’opera non è mai univoca. Il mio intento è quello di trasmettere dei punti chiave ben definiti, lasciando la possibilità al fruitore di muoversi in un “ventaglio interpretativo” e di appropriarsene in base al suo vissuto. Non sono per una lettura rigida di un lavoro, anzi, mi affascina l’idea che nel passaggio di informazioni tra me e l’altro vi sia la possibilità di un adattamento, di un “calzare” le emozioni altrui.

S.L.: Che cosa pensi dell’azione di qualità/basso prezzo di Ikea? Il tuo lavorare sull’incertezza non implica un atteggiamento positivo e negativo insieme, falso/vero, rispetto ai sogni di un consumatore che pur tuttavia accede alla qualità del design che Ikea appunto raccoglie sul mercato internazionale del design, ultimo atto dei grandi progetti delle avanguardie?

M.D.: Devo ammettere che ho una posizione ambivalente, molto contrastata nei confronti di Ikea. Da un lato penso abbia un ruolo egualitario: apprezzo questa operazione di “democratizzazione” che permette a tutti di accedere a prodotti di design a basso costo. Allo stesso tempo però ne sono infastidito, perché sento che questa democratizzazione non è altro che il prodotto di una globalizzazione che non lascia più scampo a qualsiasi identità, operando un livellamento del gusto anche in campo estetico.

Ma andiamo oltre. Giustamente tu parli di un consumatore. Partendo da questo termine, mi sono chiesto: che cosa esattamente si consuma? Un mobile è un oggetto concreto, soggetto a utilizzo e usura. Ma il primo consumo – attraverso la comunicazione e la pubblicità – è quello di un desiderio, di un sogno. Naturalmente non è un mistero che la pubblicità e la comunicazione siano in larga parte basate sul desiderio, sull’affascinare (letteralmente “legare”). Mi sembra interessante vedere come il sogno si protende verso l’oggetto, se e quanto questo sogno sia effettivamente indirizzato verso un oggetto piuttosto che verso una chimera.

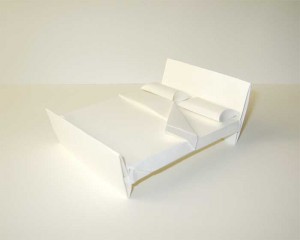

S.L.: Come si dovrebbe sviluppare il tuo lavoro Incerti arredi nella sua fase “pubblica” (di arte pubblica)?

M.D.: Va subito detto che il progetto Incerti arredi si sviluppa in due direzioni: la costruzione dell’oggetto-mobile in carta, attraverso la tecnica dell’origami, succesivamente l’affissione di una serie di cartelloni pubblicitari. Apro una parentesi per spiegare il perché dell’uso dell’origami. Il senso letterale di questo termine è “tecnica di piegare la carta”, costruire con le proprie mani attraverso la piega. Ecco allora il collegamento con la filosofia Ikea, fare con le proprie mani: “I mobili li puoi costruire tu, a casa tua, seguendo i tuoi desideri”.

A livello pratico il progetto ha due collocazioni: una “pubblica” che consiste nell’affissione nei luoghi predisposti della città, di una serie di cartelloni “a-pubblicitari” uguali a quelli Ikea (slogan, prezzo, marchio, etc.), con la sola eccezione che il mobile o l’oggetto mostrato è un modellino di carta che, però, risulterà all’occhio essere a grandezza naturale. Una seconda fase si svilupperà in galleria (o altro luogo) dove si esporrà la documentazione fotografica della collocazione esterna dei vari cartelloni, accanto ai piccoli e fragili oggetti d’arredamento, i modellini tridimensionali.

S.L.: Come è nata in te questa idea della pseudo impresa/pseudo design? Conosci i lavori di Ciriaco Campus, Marcel Duchamp (naturalmente), e altri che hanno operato appunto sul crinale della comunicazione falsa, illusoria, ironica o allegra?

M.D.: Il dada vuole liberare l’arte dalle regole. Nel progetto Incerti arredi quel che mi interessa è piuttosto la manipolazione delle regole ad opera dei comunicatori e dei pubblicitari. Quello che io voglio pubblicizzare è un prodotto privo di funzioni utilitaristiche, ma denso di riflessioni sull’omologazione a cui siamo continuamente sottoposti. La mia è sicuramente una comunicazione illusoria che tende a giocare sulla percezione di un prodotto d’arredo inesistente.

S.L.: Lavori sull’ambiguità: i richiami nietzschiani alla transvalutazione dei valori, pensi conducano ad una impotenza irredimibile nel contesto contemporaneo della vita?

M.D.: Non credo. In fondo il nichilismo di Nietzsche era un’operazione di pulizia estrema. La mia operazione non è così ambiziosa perché non pretendo di radere al suolo i sistemi di valori. Piuttosto mi interessa mostrarne alcune caratteristiche, come ad esempio la loro incredibile fragilità (per questo parlo di religioni di carta) e anche in un certo senso l’arbitrarietà di fondo. Un po’ come per Feuerbach, non è Dio che crea l’uomo ma l’uomo che crea Dio; mi interessa vedere come i valori vengano prodotti proprio mentre si nega di produrli e si dice di averli ricevuti (ad esempio da una tradizione e così via).

S.L.: Come è nato il tuo lavoro sulle religioni di carta? Eri forse alla ricerca di una qualche forma di spiritualità?

M.D.: Non so come sia nato questo progetto. Forse è nato, come dici tu, da un desiderio inconscio di riempire un vuoto, attraverso la ricerca di una spiritualità, un volere appurare l’assenza o meglio il non senso di tale ricerca e riflettere sul pensiero di Feuerbach.

Il materiale e la tecnica sono gli stessi di Incerti arredi, carta e tecnica dell’origami. Si parte dallo stesso principio: fragilità, senso effimero e un costruire con le proprie mani. Il progetto consiste nella realizzazione di personaggi/profeti di diverse religioni con il materiale e la tecnica che ho citato prima. Devo dire che questo è un work in progress , che ha bisogno di essere sedimentato dentro di me, proprio perché si relaziona con il mio equilibrio esistenziale.

S.L.: Il tuo ripensamento riflessivo sui grandi artisti della storia (Cézanne) non ha niente a che vedere con gli anacronisti. Pensi che il tuo modo di “estrarre” quella sostanza teorica significhi, come dicono molti, ritrovare delle ancora vitali parti delle arti moderne che si pensavano esaurite, fallite, disilluse?

M.D.: Sento il mio lavoro molto lontano dall’Anacronismo, sia dal punto di vista teorico che stilistico. Il lavoro sulle Bagnanti di Cézanne è partito sicuramente dall’emozione che l’opera di un artista così grande mi ha sempre trasmesso. Considero l’arte del passato ancora viva e capace di infondere sentimenti forti. La mia non è una volontà di ricalcare concetti che considero assodati, ma di partire dai sentimenti che le opere mi trasmettono. La performatività evocata dalla sovrapposizione delle immagini delle Bagnanti di Cézanne, prende vita nel mio lavoro attraverso una danza accuratamente calibrata e misurata. La sequenza è costruita attraverso l’analisi e il collegamento delle posture delle varie versioni delle Bagnanti . Tento così di utilizzare le mie performers come sculture viventi. Immerse in un’atmosfera irreale, le donne si muovono alla ricerca di un’armonia palesemente falsa, mostrando la difficoltà dell’essere umano di relazionarsi con “rispetto” alla natura.

S.L. : Come è nato il video Una domenica , con il colloquio/monologo di Umberto Postal?

M.D. : Umberto è uno degli artisti del gruppo Neofuturisti degli anni ’80. Da alcuni anni è andato a vivere in un paese difficile, “al limite” come il Nicaragua, in una stanza nella città di Managua. Questo è un luogo dove la dignità dell’essere umano è continuamente calpestata, l’individuo è messo a dura prova in ogni momento della sua giornata, dove rischia costantemente la vita.

L’idea che una persona decida, con coraggio e lucida “pazzia”, di andare a vivere in un posto del genere e toccare con mano l’estremo, mi ha colpito e affascinato a tal punto da decidere di iniziare un progetto a lungo termine su esperienze di questo tipo. Intendo documentare e filmare interviste e monologhi a persone – non solo artisti – che hanno deciso di lasciare la comoda Europa e andarsene in luoghi difficili, a volte anche con l’intento di aiutare la popolazione che si trova in situazioni particolarmente disagiate. Gli artisti di questo tipo hanno scelto di diventare invisibili nel mondo dell’arte-mercato per trasformare la propria arte in impegno sociale, vivendo sulla propria pelle l’ingiustizia e il dolore. Questa, secondo me, è oggi la forma più pura del classico binomio arte/vita.

S.L.: Mi spieghi il richiamo a Départ di Arthur Rimbaud in Assez vu ? Io penso a due artiste che toccano questo tema dell’alterità/estraneità: una è Eja Llisa Athila, l’altra è Regina Hübner, ma con minore radicalità forse.

M.D.: Stimo molto il lavoro di Eja Llisa Athila e di Regina Hübner, anche se non sono un mio riferimento diretto. La poesia Départ di Rimbaud mi “perseguita” da circa una ventina d’anni. L’idea di partire e in qualche modo scomparire (vedi come questo si collega a quanto dicevo prima di Umberto) mi affascina estremamente. Mi ha sempre colpito la vita di Rimbaud. Iniziò a scrivere giovanissimo e, dopo aver creato alcune delle più belle poesie della letteratura francese, depose la penna mollando tutto. Partì per l’Africa, volle in qualche modo scomparire, oppure anche lui andare a toccare con mano la vera vita. In Assez vu c’è un secondo riferimento, oltre a Rimbaud, ed è Antonin Artaud. Nella poetica del getto di sangue di Artaud c’è la scelta dell’estraneità mentale più che di quella fisica, insieme all’incapacità crescente di trovare cittadinanza nel mondo ordinario. La traiettoria di Artaud è veramente una discesa agli inferi con biglietto di sola andata.

S.L.: In Passaggio a ovest c’è una stridente commistione tra due stili di danza – classica e tribale – interpretati da una stessa performer, sullo sfondo di una statua classica decapitata. Qui, più che una fuga verso l’alterità, sembra che ci sia un irrompere dell’alterità, che spezza lo scenario apollineo della rappresentazione classica…

M.D.: Sì, Passaggio a ovest è costruito interamente sul contrasto che descrivi. La danza classica è interamente fondata sul senso della misura, dell’eleganza. La danza tribale sembra irrompere e spezzare l’equilibrio. Ma forse questo è solo apparenza, forse si tratta della ricostruzione di un altro equilibrio, di un’altra misura. Ad ogni modo, la cosa interessante è che, comunque la si voglia vedere, qualunque sia il punto di vista valutativo ed estetico, i due momenti non si mescolano; piuttosto si alternano come il diritto e il rovescio di un tessuto, realmente distinti ma inseparabili. In Passaggio a ovest ho cercato di straniare ulteriormente l’effetto, inserendo invece di musica classica, un suono cupo e quasi industriale, che fa sembrare la ballerina fuori luogo sin dall’inizio.

12-06-2006