Le ragazze motocicliste mi piacevano moltissimo. Erano le donne speciali, le amazzoni moderne, reali, fisiche. Fra i tratti veloci che duravano più o meno 150 – 200 chilometri mi fermavo. Bevevo molti caffè per tenermi sveglio e poi fumavo il mio sigaro toscano. Le aree di sosta erano anche i momenti di moto-socializzazione. Ero sempre ben visto dagli altri motociclisti, con il mio sigaro e i baffi visibili. Anche la mia moto per come era attrezzata ed equipaggiata e con il suo grande manubrio e la sella particolare, con la forcella ed il cardano robusti, più delle altre moto. Era tutta il più. Non a caso era chiamata il “bisonte della strada”. Arrivato ad Amsterdam andai direttamente alla “De Appel”. Volevo rintracciare la Aghi e la Marina e Ulay. Mi dissero che la Marina e Ulay erano via, erano in Italia, a Firenze. La Aghi c’era. Il giorno dopo ci siamo trovati a casa sua. Fra di noi c’era nel passato un interesse per una mostra alla “De Appel” che però non si riusciva a realizzare. Ci si parlava, c’era una simpatia o curiosità, o altro, ma non abbastanza per lanciarsi in una mostra. Loro, femministe della galleria e del programma ed io con la moto, il sigaro in bocca e i “baffi a manubrio”; non coincideva bene, anche se da un lato coincideva fortemente.

Il giorno dopo, alla sera, la Aghi m’ha invitato per una cena in un ristorante fuori città. Era molto depressa e triste per la morte delle sue amiche e socie della galleria, in quel fatale incidente aereo. Dopo questa amichevole cena non ci siamo più visti. Eravamo nel 1983. Tornai in Italia, a Firenze dove erano la Marina e Ulay. Ci fu un incontro caloroso. Si buttò all’abbraccio prima che scendessi dalla moto e per un pelo non ci siamo rovesciati per terra. Era bellissimo anche se poi dopo ci chiudemmo ognuno nel proprio, alla “Marina Abramovic”. Fui ospite loro, in questa villa del Centro Culturale Tedesco, per due giorni, però non accadde niente. Lei continuava il suo lavoro tranquillamente. Non le interessava più di tanto cosa succedeva attorno, cosa succedeva agli altri. Ci lasciammo e poi tornai a Roma. Poco tempo dopo ripresi il viaggio. Questa volta ero lanciato verso l’est, verso la Jugoslavia, verso Belgrado. Feci l’autostrada del sud verso bari, da dove volevo prendere il traghetto, ma poi sbagliando il giorno della nave presi la strada lungo mare verso Trieste; mille chilometri non previsti. Arrivando a Trieste dovevo decidere se fare l’Istria oppure la Slovenia. Il tempo era bello e decisi di fare le Alpi Slovene verso Liubliana. Però ci fu un rapido cambiamento del tempo, ma ormai ero su questa strada. In alto, nelle montagne trovai un vento forte e poi anche la pioggia. Arrivai a Liubliana fradicio, ma non mi fermai tranne che per prendere un the. Speravo che scendendo dalle montagne verso Zagabria avrei trovato un tempo migliore, ma non fu così. Passai anche Zagabria senza fermarmi, prendendo la superstrada “Fratellanza e Unità”. Da Trieste a Belgrado sono circa 700 chilometri, però sotto la pioggia la moto scendeva di velocità alla media di 60 all’ora per cui dovetti fermarmi a 100 chilometri da Belgrado e prendere un motel. Ero distrutto e cominciava il buio. Il giorno dopo c’era un bel sole. Arrivai a Belgrado alle 10 del mattino e andai dritto al Centro Culturale SKC. Ero nel mio paese anagrafico, ma di mio poi non c’era molto. Belgrado? Ma cosa ci facevo qua? C’erano sempre loro, il gruppo di critici e gli artisti del potere, affiliati ai servizi di sicurezza dello stato. Il Museo di Arte Contemporanea, l’Accademia delle Scienze e dell’Arte, l’Unione degli Artisti e la Cattedra di Storia dell’Arte erano strettamente controllati da questo gruppo di zdanoviani (Zdanov, Ministro della Cultura di Stalin, che non esitava a tirare fuori la pistola). Apparentemente mi diedero un’accoglienza amichevole. Mi diedero anche la data per una mostra alla galleria SKC. Eravamo nel 1983. Feci questa mostra che poi non significava niente. La Jugoslavia era già moribonda. L’aria che si respirava era marcia. La credenza e la fiducia erano ormai il soggetto di sarcasmo e d’ironia. Si affacciavano i nazionalismi, le etno-manie e il fascismo, dentro il partito comunista. Ripresi la mia moto puntando verso il Montenegro per poi prendere il traghetto per Bari. Ormai eravamo nell’autunno 1984. Dovevo attraversare la montagna di Zlatibor, che era già sotto la neve, poi seguivano le montagne del Montenegro. Al mattino presto quando iniziai il viaggio c’era una pioggerella, ma speravo di trovare il sole più avanti. Invece continuava la pioggia sempre più insistente. La strada statale che passava per le pianure e le campagne della Serbia, mi resi conto subito che era molto pericolosa. L’asfalto era fangoso perché ci passavano i trattori e le bestie, e quindi rallentai la moto a 50 orari. Sono 600 chilometri da Belgrado al Montenegro al Porto marittimo. A metà strada dovetti toccare il freno e la moto perse l’aderenza. Fu una caduta spettacolare. Ci trovammo sull’asfalto in una scivolata di 20 – 30 metri. Ero aggrappato al manubrio. La moto niente, solo una freccia rotta, mentre io invece sentivo il braccio e la spalla non bene. Tentai di rialzare la moto, ma niente da fare. La moto, con l’equipaggiamento, pesava attorno ai 300 chilogrammi, ed io con un braccio solo. Nel frattempo c’era in arrivo un trattore con due contadini che mi hanno messo la moto sulle ruote. Il motore parte al primo colpo, e quindi tutto a posto, però il braccio sinistro non va bene. A malapena riesco a muovere le dita, con il dolore sempre più forte. Comunque riesco a manovrare la frizione e riparto. Dopo un’ora di cammino mi trovo davanti alla salita della famosa montagna Zlatibor. Ho sempre dolore alla spalla e al braccio, e poi non ho idea di cosa devo trovare sulla strada di questa montagna. La neve c’è, però spero che la strada sia pulita. Mi metto sulle tracce delle ruote di un camion, a passo d’uomo. Dopo un po’ vado in sorpasso e continuo da solo. La sofferenza è molta. Non ho mai avuto una situazione di strada così difficile: dolore, freddo e rischio. Faccio il passo della montagna e mi fermo davanti ad un’osteria. Presi un the e una grappa, poi mangiai qualcosa. Sento la spalla che non va bene. Mi sembra di aver rotto qualcosa, forse un tendine o la clavicola, ma devo proseguire. Sono le sei di pomeriggio e quindi ho due ore di luce. Posso fare altri 100 chilometri e poi c’è una cittadina e un bel motel sulla strada. Riparto. Una fatica tremenda. Dopo un’ora di guida trovo la pioggia di nuovo. L’acqua negli stivali, acqua dappertutto. Non c’è un abbigliamento che regge. Mi mancano una ventina di chilometri. Ho una netta discesa, piena di curve a gomito, e comincia anche il buio. Questi ultimi chilometri diventano una vera e propria lotta di sopravvivenza. In basso intravedo le luci del paese e prendo coraggio, stringo i denti. Dopo circa quaranta minuti sono finalmente davanti al motel. Tutti a guardarmi come fossi un marziano. Alla portineria mi dicono che non c’è un posto libero, ma poi spunta una camera libera. Mi chiedono da dove vengo. Si meravigliano. Entro in camera, ma non posso cambiarmi perché anche i vestiti di scorta erano bagnati. Vado così come ero nel ristorante per mangiare qualcosa. Poi mi faccio una doccia e prendo due aspirine e dritto a letto.

Il giorno dopo era un miracolo il tempo: c’era un sole di montagna e la strada asciutta. La moto era talmente sporca che non si riconosceva il suo colore rosso-bordeau. Era tutta grigia dalla “pellicola” del fango sottile. Avevo altri 150 chilometri fino al porto e fu una passeggiata bellissima dopo l’inferno del giorno prima. La spalla continuava ad essere rigida e dolorosa.

Il resto del viaggio, fino a Roma, fu un viaggio di routine. Arrivai a Roma. La spalla mi faceva meno male per cui non andai dal medico. Il mio piccolo studio in Vicolo del Bollo era sempre più piccolo e triste. Dormivo in una brandina militare da campo, in un sacco a pelo.

La sosta romana praticamente era in funzione di un prossimo viaggio che consisteva, oltre alla preparazione meccanica della moto, alla preparazione mentale e politica, perché si ripeteva la Jugoslavia. Dovevo tornare e prendere parte alla “paranoia jugoslava” e la guerra civile mi sembrava inevitabile. Anzi, a dire la verità, sentivo una gran voglia di vedere un resoconto di un’utopia talmente sporcata e deprimente, con la CIA americana che in Jugoslavia aveva trovato il “formaggio svizzero”, e che la cosa buona, sicuramente un patrimonio di una possibile civiltà socialista, che era l’assistenza sociale e la cultura dialettica del terzo mondo. E poi c’era anche una convivenza interdisciplinare dei popoli, delle etnie, e delle religioni; ormai tutto quanto tradito, venduto e distorto. La Jugoslavia era ormai un paese patetico e pericoloso. Voglio ritornare per testimoniare una svolta inevitabile, e tragica. Gli slavi non si sono mai del tutto civilizzati di poter adoperare la dialettica, il sofismo e la bravura politica; e d’altra parte sono rimasti legati alle armi, alle memorie belliche, al culto del cannone, particolarmente nei serbi. Nel primo viaggio ho trovato la crescita dell’odio e dell’inflazione monetaria, per cui non era difficile immaginarsi il futuro.

Nel 1986 partii di nuovo per Belgrado dove feci una presenza-performance sul “mistero dell’acqua” di Tarkowsky alla galleria SKC e poi feci un’intervista con Bojana Peic, per la rivista “Start” di Zagabria dove venivo definito da lei “easy-raid”, il che voleva dire che lei era l’unico critico d’arte di Belgrado che si rendeva conto di ciò che facevo. Poi ritornai un’altra volta a Roma, ed era la volta della separazione dalla mia moto e dal mio sigaro toscano. Ritornai subito in Jugoslavia, a Zagabria, in treno con lo zaino e il sacco a pelo. Poi feci il giro di tutti i centri culturali della Jugoslavia: a Liubliana, a Sarajevo, a Titograd in Montenegro, e di nuovo a Belgrado. In questo girovagare jugoslavo incontrai tre donne interessanti: a Sarajevo la Nermina Kurspahic, teatrologo e direttrice della galleria “Novi Hram”, e feci con lei la mostra ed un’intervista importante; poi la Luba Gamulin, storico d’arte e direttrice della galleria “Sebastian” e feci anche con lei una mostra-performance, con la quale chiudeva l’attività della galleria, e poi Dragica Cakic, filosofo e giornalista.

Schede delle opere riprodotte a lato:

Ilija Soskic, Il mondo è ricco, l’uomo è povero, performance/installazione, calco in gesso della mano, colore verde kent, aculei di acacia, poesie di Velimir Chlébnikov, 1980, Roma, Galleria Mario Diacono, (particolari 1,2,3,4).

Scheda: Un tableau-vivant composto di una installazione dedicata alla mano sinistra che tiene la propria copia (della mano sinistra) in gesso dipinto color verde turchese dalle cui dita divaricate si protendono cinque aculei vegetali. Alla fine del tableau il “doppio” della mano viene murato come se spuntasse dal muro verso lo spazio del resto. Un’impronta d’artista, un assioma dell’Haz-Art (M. Diacono: “L’HazArt”).

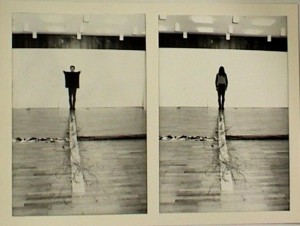

Ilija Soskic, Sator (Carré Magique), installazione e performance con Lea Tolnai, (marmo e danzatrice), 1989, foto (b/n) Tomislav Svilokos.

Scheda: Sator Arepo… L’idea nasce alla fine degli anni ’70, nel momento della trasmutazione generale del mondo e nel momento di una mia riflessione personale. Procedere senza l’ideologia movimentista e senza un linguaggio comportamentale predisposto, e anche senza l’imbocco dell’anacronismo di tendenza della scena artistica, doveva essere estremamente innovativo ed anche estremamente difficile. Bisognava affrontare una solitudine particolare, trovarsi lontano da tutto e con la credenza ossessiva e personalizzata del tutto. Il simbolismo mitologico invece offriva una possibilità nel vuoto in cui mi trovavo. Così cominciai con il famoso quaderno “Sator…”, contando sul fascino e sulla bravurosa “lettura” di queste cinque parole costellate in quadrato che si leggevano da tutti i quattro lati. Questo sistema 5×5=1 portava verso un’estensionalità importante, equivalente alla grande trasmutazione in corso. Lo capii come un progetto a tempo indeterminante, con un titolo in lingua francese “Carré magique”, per convenienza, aggiungendo due punti storici referenziali: da una parte “Quadrato bianco su bianco” di Malevic, e d’altra parte le Geometrie di Platone. Così nasce questa costellazione mentale la quale, effettivamente, mi diede lo slancio per gli anni ‘80 e ’90, malgrado la difficoltà drammatica. Riuscivo a mettere in ordine il pensiero, il pensiero che viaggia, attraverso la cosiddetta “inferenza lineare” dove le cose e i fatti si spiegano successivamente l’uno con l’altro. Ad ogni modo il mio “quadrato”, come opera d’arte, che è il vero traguardo, basato su queste cinque parole (sator, arepo, tenet, opera, rotas) è un’operazione creativa, una scultura, un quadro, un gesto, un segno, un racconto, ed anche uno scudo e tante altre cose. Alla fine è anche una semplicissima forma che può essere scritta con la matita sulla carta usando i numeri da “1” a “25”, cioè “5×5”… e così via…

Da 1 a 4

Ilija Soskic, Il mondo è ricco, l’uomo è povero, performance/installazione, calco in gesso della mano, colore verde kent, aculei di acacia, poesie di Velimir Chlébnikov, 1980, Roma, Galleria Mario Diacono (particolari 1,2,3,4).

5

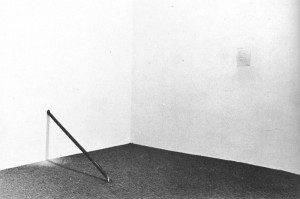

Ilija Soskic, Hommage a Malevic, Performance-azione-installazione (legno, rami, stoffa), 1981.

Da 6 a 9

Ilija Soskic, Sator (Carré Magique), Installazione e performance con Lea Tolnai, (marmo e danzatrice), 1989, foto (b/n) Tomislav Svilokos