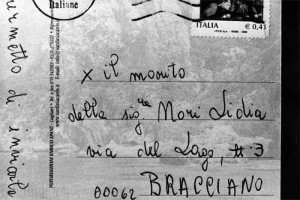

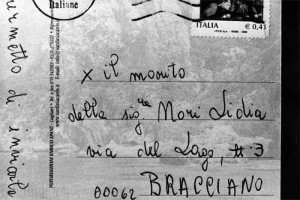

Qual è il momento giusto per affrontare la verità? È mai il momento? La verità di fatto, voglio dire, non quella che ci raccontano le fotografie. Queste invece sono sempre le benvenute: c’è sempre un attimo per vedere l’immagine di qualcosa successo a qualcuno da qualche parte in qualche momento. Ma quando stai perdendo una persona cara non è facile capire il da farsi, capire in che modo continuare la fotografia, se usarla per non vedere o per vedere meglio o per vedere altrimenti. Per quanto esterna al nostro fisico, la malattia finisce per essere una parte di noi – figli, fratelli, compagni, parenti, amici – una cascata di luce oscura che ostruisce ogni poro della nostra vita. La fotografia può diventare allora l’unica possibilità per imbrigliare la luce, anche quella oscura. È vero che a volte l’arte offre agli autori una chance di sublimare la tragedia, il caos e la perdita, in qualcosa di vitale, deliberato e creativo. La fotografia però non offre la consolazione della finzione, offre uno schermo – non così protettivo a meno di non abbassarlo mai – ma soprattutto un dispositivo di ricombinazione della memoria. Grazie alla sua mitica proprietà di mantenere magicamente in vita ciò che le è stato di fronte (proprietà sulla quale volentieri sospendiamo il giudizio), la fotografia può raccogliere le memorie e risistemarle fino al punto che non sia più chiaro se faccia fede la nostra memoria soggettiva, o non sia invece tutto andato come raccontano le immagini. E tutto ciò sostanzialmente senza mentire. Apprendo che ogni avvocato conosce la differenza tra due verità: la verità di fatto, che non è mai in questione, e quella emergente dalle carte, dai dibattimenti, dalle prove, dai riscontri. Questa, la verità procedurale, è l’unica di cui si parla, che si negozia, che si convalida; Carlo Ginzburg ha scritto uno straordinario libro al riguardo (“Il giudice e lo storico” Einaudi 1991). La verità procedurale della fotografia si basa sull’impegno dell’autore nei confronti della verità di fatto – qualunque essa sia – ed è legato a doppio filo con il discorso fotografico: i suoi clichè, gli orizzonti di attesa dei diversi pubblici, lo stile. E lo stile in fotografia è cosa sottile: sta nel modo in cui le immagini sono pensate e sono prese, nel modo in cui sono scelte e sono stampate, nella sequenzialità che è data loro e nelle didascalie che vi sono poste accanto, sta nella loro continuità o discontinuità narrativa. E tantissimo dipende pure dai silenzi dell’autore con se stesso/a su cose, momenti, persone, azioni. La fotografia dunque ha un certo valore terapeutico quando raccoglie in questo modo selettivo tracce della verità di fatto e, riassegnando loro un ordine, sopprimendo ed enfatizzandone gli elementi, ci riracconta la nostra e tutte le vite possibili. Pian piano così la verità procedurale si fonde con la memoria. Non sto dicendo che ciò elimini la perdita, né il dolore, o il diritto alla disperazione, allo smarrimento, alla rabbia: forse sto solo cercando di ridire quello che Robert Smith sperava inutilmente, cantando “Ho guardato le tua fotografie così a lungo che sono quasi convinto siano l’unica cosa che io possa sentire” (The Cure, “Pictures of you”, Disintegration, 1989). Difficile, quindi, dire quale sia il tema saliente del lavoro in b/n di Maurizio Cogliandro (Roma, 1979) “Lidia. Il cielo cade”. Non che a prima vista non venga spontaneo pensare che la madre sia al centro di tutto. La sua figura e la sua malattia, la sua vita costretta, la sua fragilità e la sua forza. Guardando meglio nel portfolio, che contiene almeno venti volte le immagini presentate qui, ci si rende conto che i temi e i modi variano e si estendono: dagli effetti di una malattia fatale alla durezza della condizione umana presa tra affetto familiare e fatica di rimanere qui. Le fotografie diventano il legame che madre e figlio intesseranno fino all’ultimo per raccontarsi l’un l’altra una verità intima, muta. Non basta però la semplicità del mostrarsi: è assai più complesso il fatto che la madre dell’autore – in quel momento sua musa, modella e preoccupazione principale – collabori nel diventare immagine, nel diventare simbolo di qualcosa per qualcuno cioè. Azzarderei che la serie abbia per tema il diventare racconto, fotografia, invece che semplicemente spegnersi; il farla diventare fotografia, cioè. Non userei la parola fiction , perché non vi è campo per essa in questo lavoro, tuttavia il risultato di questo lavoro è una verità procedurale creata tra madre e figlio: un gioco disperato e un reciproco dono rassicurante. La verità di fatto era in marcia per i fatti suoi, a che sarebbe servito focalizzarsi su di essa? E con tutto ciò non vi è traccia di esagerazione in alcuna delle immagini: solo lo sguardo di un fotografo che conosce a fondo il proprio soggetto e controlla perfettamente il proprio linguaggio. Siamo toccati dal suo incrollabile impegno a documentare sua madre e la sua vita rafforzando l’oscura realtà di fatto con il mosso tenebroso delle immagini. A volte lo sguardo entra nei piccoli dettagli metaforici: le immagini di Lidia, una lettera indirizzata a suo marito, la sua mano abbandonata mentre, forse, riposa, o le sue fotografie onnipresenti: incorniciate o strappate, quasi a non trattenere bene più le memorie. La selezione delle immagini ha perfino portato Maurizio Cogliandro alla costruzione di piccoli trittici in b/n e in polaroid. A parte questi, però, il senso della raccolta è piuttosto aperto e concentrico. Solo in pochi casi l’immagine rivela la costruzione, come quando – ad esempio – la testa ormai calva di Lidia emerge come un pomello di marmo dal nero profondo della foto a far da contrappeso a una sua foto del matrimonio incorniciata sull’étager. Dovendo riassumere in una sola immagine l’intera raccolta, sceglierei forse l’ultima presentata qui: una foto severa, umile e solida, simbolica e quotidiana allo stesso tempo. Un aspetto quasi indiscreto nella vita di tutti i giorni della madre dell’autore – la camicia da notte appesa al filo dei panni – promossa al ruolo di simbolo universale di un’assenza, un anticipo sull’affezionata memoria filiale. Questa crisalide luminescente, inquadrata sul fondale della casa, si muove appena nella brezza notturna: un impercettibile segno di vita mentre il cielo nerissimo sta silenziosamente, ma inesorabilmente cadendo giù.

Dall’alto:

Maurizio Cogliandro, Senza Titolo #02, dalla serie “Lidia. Il cielo cade. 2000-2004”, fotografia b/n virata al selenio.

Maurizio Cogliandro, Senza Titolo #15, dalla serie “Lidia. Il cielo cade. 2000-2004”, fotografia b/n virata al selenio.

Maurizio Cogliandro, Senza Titolo #08e, dalla serie “Lidia. Il cielo cade. 2000-2004”, fotografia b/n virata al selenio.

Maurizio Cogliandro, Senza Titolo #33, dalla serie “Lidia. Il cielo cade. 2000-2004”, fotografia b/n virata al selenio.

Maurizio Cogliandro, Senza Titolo #20, dalla serie “Lidia. Il cielo cade. 2000-2004”, fotografia b/n virata al selenio.

Maurizio Cogliandro, Senza Titolo #38, dalla serie “Lidia. Il cielo cade. 2000-2004”, fotografia b/n virata al selenio.

Maurizio Cogliandro, Senza Titolo #01, dalla serie “Lidia. Il cielo cade. 2000-2004”, fotografia b/n virata al selenio.

Maurizio Cogliandro, Senza Titolo #29, dalla serie “Lidia. Il cielo cade. 2000-2004”, fotografia b/n virata al selenio.